回想録「ある夏の想いで」

終戦記念日、すべてはここから始まる

回想録「ある夏の想いで」

記 中嶋和夫

2008年6月

第1節玉音放送

第2節漂流

第3節巡洋艦とかもめ

第4節列車の旅

第5節始めての岡山

追 記みいみい蝉

梨

峠

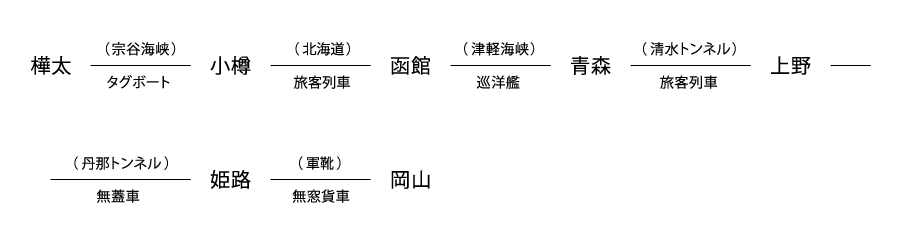

引き揚げ順路

第1節 玉音放送

ある夏の日の出来事であった。

雑音が多くて聞きづらいラジオのボリュウムを上げて、家族三人が真剣に聞き入っている。

大変なことが起きたらしいことは、子供の私にも直感できた。

それは、昭和20年8月15日、声の主は「天皇陛下」である。

すべては、ここから始まったのであります。

当時私は満8歳で、国民学校の三年生でした。

今では、ロシアの領地であるサファリン、当時はわが国の領土であった樺太の、日本海側(間宮海峡側)の小さな町、南名好での出来事であります。

昭和11年12月に岡山で生れた私は、父の仕事の関係で滋賀県の野洲町を経て、この辺地にきたのは、3年前の昭和17年の春であったと推測されます。

当地の南名好国民学校に入った私は、夏の体育の成績が良、冬の体育の成績が優でありました。このパターンが毎年定着していたことが、数少ない樺太での記録を残す、当時の通信簿に記されているのであります。

その理由は、「夏の駆けっこ」と「冬のスキー」の成績がそのまま表されているのであります。

夏の駆けっこは、足の遅い私には苦手でありましたが、その点冬は、とにかくスキーで転んでゲレンデに大きな穴をあけるのが得意な子供であったようです。

夏は、川や海での遊泳が禁止されていたので、泳ぐことは出来ません。

その点、冬は山野には雪が、河川には氷が張ります。

その河川では、冬は一大輸送路となり、山から切り出された材木はもっぱらこの季節に搬出されるのであります。

したがって必然的に冬型タイプになり、スキー・スケートを思う存分楽しんだものであります。

この頃は戦争も佳境に入り、国民の意識も高揚し、七夕では「武運長久」と記し、軍歌が満ち溢れる中、時折はるか上空を南下する敵機を見上げる日が多くなっていたことを思い出します。

そのような緊張感の中で、辺地らしいのどかな暮らしに包まれる日々でありました。

そんな時の、突然の出来事であり、大変戸惑ったことは言うまでも有りません。

第2節 漂流

幸い伯父が海運業を営んでいたので、翌日の8月16日に、急きょ1隻のタグボートを出す事になったので、とにもかくにもその船に母親と2人が便乗する事になったのです。

残務処理の父を残して、とるものもとりあえず、まさに着の身着のままの状態で、船に乗り込んだのであります。

日本晴れの夏の陽射しを受けた海は、どこまでも青く、海底では昆布がゆるやかにゆれているのが、今でも鮮明に瞼に焼付いているのであります。

船は、稚内を目指して快調に進んで行くように思えた。

船には、われわれ同様全員が当座の食糧などを詰め込んだリュックサックや手荷物を大事そうに抱えて、小さなデッキを埋め尽くしている。

みんな無口で、不安そうな顔をしている。

海がしけるとたちまち全員がずぶぬれになるのは避けられない状態である。運を天に任せるしかないのである。

船が宗谷海峡の中ほどにさしかかった頃、船長から「稚内を目指したが、既にロシア海軍が稚内港沖を封鎖したようであり、もしものことを考えて、進路を小樽に変更する。

したがって、食糧は皆が出し合って、お互いが分け合う事にする、また何が起きるか予想がつかないので、食事の量を制限する。」との指示が出された。

この船長の判断を裏付けるように、夜になってエンジンの調子が悪くなったのであります。

現在のような性能のよいエンジンと違い、当時は焼玉エンジンであったのです。

急ぐがあまりフルスピードで長時間連続航行したので、当然と言えば当然ですが、エンジンが冷えて調子を取り戻すまで、海流に任せるしかないのである。

このように、全く先の見えない航海であるので、お互いが助け合い励まし合うしか方法がない。

漂流となれば、必然的に第2次食事制限となる。

食事は1日2回、1回の食事はおにぎり2個と福神漬け少々。

実は、私は福神漬けの紫蘇の匂いが苦手でしたが、この際贅沢は許されません、子供成りに立場を察し観念せざるおえません。

ところがこれを機会に、現在では私の好物の1つになったのですから不思議なものであります。

やがてエンジンの調子が戻り、小樽に上陸することが出来たのは、三日目の昼でした。それにしても好運でした、天候に恵まれ、海は静かであり、全員が無事に上陸することが出来たのであります。

第3節 巡洋艦とかもめ

小樽に上陸すると、先ず公会堂に集合して諸手続きを行い、それぞれの目的地までの交通手段その他の打合せが行われた。

ここで海軍のコンペイ糖と乾パンの配給を受け、すでに先着した他の引き揚げ者と伴に待機して順番を待つのです。

小樽は、レンガ舗装とレンガ造りの倉庫が子供心にも印象に残ったものである。

そのうち私達の乗る列車の手配がなされて、いよいよ岡山までの長い列車の旅が始まるのである。

北海道の原野を車窓から眺めながら、これから起こるであろうことの不安と期待を胸に抱きながら、列車は快適に駆けて行く。

先ずは順調なスタートであった。

小樽から函館までは、旅客列車が用意され、列車は順調に函館に到着することが出来た。

函館で私達を待ちうけていたのは、まったく予想もしない日本海軍の巡洋艦であったのです。

かねてから憧れていた、れっきとした軍艦ではないか、まるで夢でも見ている想いでした。

あの小樽までの小さなタグボートと違い、大きくスマートな船体である。

やがて船は滑るように進み、函館の港をあとにしたのであります。

船尾の甲板から見る北海道の山々の緑、空は日本晴れ、海はどこまでも青く波静か、その中を真っ白く美しいカモメの群れがいつまでも船の後を追ってくる。

まるで夢の中にいるような光景である。

今で言うと総天然色映画の中に自分がいるような感じです。

この時の美しさは、今でも鮮明に私の脳裏に焼付いて離れません。

私は、飽くことなく、いつまでもこの光景に見入っていたものであります。

船はやがて陸奥湾に入ったことを知らされたのですが、いつまで経っても青森港に着きません。

当時の私は、陸奥湾がこんなに大きいことを知らなかったのであります。

やがて船は、青森港の岸壁に無事接岸することができました。

今想えば、あの波の高い津軽海峡であるのに、この時は船のゆれがぜんぜん感じられなくて、本当に快適な船旅であったように想います。

青森港で下船し、いよいよ本土に第1歩を踏み入れたのである。

長い長い青森駅のプラットホームを歩く。

青森駅は広くて寂しい、本州の最果ての駅らしい雰囲気が漂っていることを子供ながらに感じたものです。

指示された場所でしばらく待つが、列車はいっこうに入ってきません。

しかたなくプラットホームで炊飯をして飢えをしのぐ、そうこうするうちに予定よりだいぶ遅れて列車が到着したのであります。

第4節 列車の旅

私は子供ながらに、この重大な事態を察し、緊張感とある種の好奇心を感じていた。

また、本土に帰ったと言う安心感などが混在した複雑な心境であった。

青森駅を出発した列車は、どの線をどのように走っているかは、そのときの私には定かではなかった。

ただ単調な列車の旅であった。

今考えると清水トンネルであろうと思われるトンネルを通って、上野駅に着いたことは確かである。

今思うに、たぶん奥羽本線で弘前・大館を経て秋田・酒田を通り新潟県の新津までは羽越本線・信越本線を経由して上越線にはいり、越後湯沢から難所である谷川岳の三国山脈を通過したものと思われる。

この難所では、確かな記憶がよみがえる。

先ずスイッチバックである。

今まで走っていたのとは逆の方向に列車が進むのには驚いた。

その次は、長い長いトンネルである。

油煙にまみれて呼吸が思うように出来ず苦しい思いをしたものであります。

そのあとまたスイッチバックがある。

こんな思いをして列車は、高崎線を経て上野に到着したのであります。

ここで車両を乗り換えるため列車を降り、列車の旅の第一ラウンドを終えるのであるが、列車の旅はまだ半ばである。

上野はとにかく暑い。

経験のない暑さである。

その暑さのなか、また、プラットホームでの炊飯が始まる。

暑さが倍化するのである。

列車を乗り換えるための待ち時間を利用して、新たな旅立ちのため、英気を養わなければならないのであるが、しかし、この暑さには閉口する。

どれほど待ったかは定かでないが、乗り継ぎ列車が手配されて、プラットホームに入ってくる。

そこでアッと言って目を見張った。

それは、無蓋貨車であった。

しかし、誰一人として不服を言う者はいない、この際贅沢は言えないのである。

それどころか我々の為に手配してくださった関係者に感謝して、この列車に乗り込むのであります。

いよいよこれから列車の旅の第二ラウンドの始まりである。

列車が走り出すと、屋根のない貨物車はさすがに風通しがよい。

身体一杯に夏の風を受けて、先ほどまでの暑苦しさは、いっぺんに吹き飛ぶのである。

数時間走ると、またまた、なが~いなが~いトンネルに入る。

丹那トンネルである。清水トンネルでは、油煙に悩まされたが、今度は、そんなものではない。

何しろ無蓋貨車である。

蒸気機関車から出す煙と、それに混じってまだ完全に燃焼していない油煙が、火の玉の雨のように頭の上から降ってくるのであります。

たまらず、誰かが毛布を出してそれにもぐり込む。

その毛布の上にも油煙が降り注ぐのである。

毛布は、部分的に焼けて穴があく、また、毛布のなかはあつくてたまらない、そのうえ、呼吸も困難になる。

本当に苦しい思いをして必死に我慢したものであります。

やっとトンネルを抜けたときの安堵した顔と顔、その顔は皆真っ黒である。

そんな苦しい思いをしたことも、今では懐かしい思い出となるのですから不思議なものであります。

この最大の難所を何とか無事に通過すると、それ以後は何事も無く名古屋・京都・大阪を経て列車は、東海道本線から山陽本線へと進む。

兵庫県の姫路まで来ると、またまた列車の乗り継ぎである。

例によって、プラットホームでの炊飯である。

母から姫路まで来ると岡山は近い。

もうすこうしの辛抱と力づけられた。

姫路は早朝であったので暑さは気にならない。

数時間待つと手配の列車が入線いてきた。

今度は、無窓貨車である。

この無窓貨車がまた大変なシロモノであったのです。

無窓であるから窓は全く無いのです。

当然のことですが、中は真っ暗闇である。

そのなかに詰め込まれたのですから、身体のみ動きもままなりません。

なにしろ何も見えないのである。

横に誰が、どのような姿勢でいるかもわかりません。

私の横には、陸軍兵が座っていた。

この兵隊さんは、自分では注意しながら自分の足を動かしたのであろうが、軍隊の軍靴を履いていたので、その踵で、私の向こう脛をおもいっきり蹴られたように感じたのです。

事実その打撲傷で、私の右脛には、青黒いアザが鮮明に印されていたのであります。このアザは、約半年ほどは残っていたのであります。

暗闇の中は辛いものである。

長く苦しい時が続く。

そうこうしていると列車が止まり、扉が開けられて、岡山に着いたことが知らされたのである。

岡山である。

目的地の岡山である。

私は、今までの辛かったこと、苦しかったこと、我慢と忍耐からやっと開放され、急に力が沸いてきたものであります。

人は、心の持ちようである、ことを始めて知ったのです。

第5節 始めての岡山

無事岡山駅に降り立つことが出来た私達、母子の約1800KMにもおよぶなが~い旅が終わったのであります。

計画された楽しい旅ではなく、やむ追えざる突然の旅である。

しかし、私達は素早い対応で無事に目的地まで早く帰ることが出来た。

ほとんどの人は、帰るに帰れず不安な日々を過ごしているのである。

そのことを考えると、私達は恵まれていると、子供ながら心配になる。

そんな複雑な気持ちが心をよぎったものである。

私達は、岡山駅を出て、駅前の街を見て唖然としたものであります。

樺太で得た情報では、岡山にも空襲があったことは知っていた。

しかし、それは被害が小さいものであるものと知らされていたからです。

その時目前に広がる光景は、予想をはるかに越えたものであったのです。

昭和20年6月29日、岡山大空襲後

見渡すかぎり焼け野が原であり、視線を少し遠くに移すとその焼け野が原の向こうに山が、何一つさえぎるものも無くハッキリと見えるのです。

岡山に帰ると何とかなる。

その思いが一瞬にして崩れ去ったのです。

母は、しばし呆然と経ち尽くすばかりでした。

そのうち、気を取りなおして、私を連れて歩き始めました。

子供を持つ母の強さでしょうか、

あんなに優しい母でしたのに、この突然の予期せぬ大旅行で心身を削り取られたことが原因であろうか、約1年後に病魔に襲われて病床に着き、昭和23年10月13日に没した。

「お母さん ありがとう」

終り

追記 みいみい蝉

岡山駅に降り立った母と私は、とりあえず母の実家の兄を頼っていったのであります。

岡山の街は焼け野が原であり、方向もハッキリつかめない。

幸いなことに、鉄筋コンクリートの医大病院の焼け跡が見えたので、その方向に歩みを進める。

しばらく歩いて、医大病院の横の枝川沿いまできた時である。

枝川は、6~7Mの川幅であるが、その向こう側は広い敷地の医大病院である。

そこに大きな樹木が茂っていて、空は夕焼け色に染まっていた。

その樹木から突然のように「みいみい」と、けたたましくてやかましい。

母から、「みいみい蝉」であることを教わった。

樺太では、聞くことの出来ない蝉の鳴き声を、私は始めて知ったのである。

梨

1800KMにもおよぶ、長い旅が終わり、母の実家でくつろぐ間もなく、父の姉の嫁ぎ先である 鳥取県倉吉市上小鴨の小谷家に行く。

そこでは戦災とは、全く関係の無い、のどかな日本の美しい田舎があった。

9月はじめの頃であったのである。

小谷家の人々は皆親切である。

私にも、梨を振舞ってくれた。

果汁のたっぷり入った梨であった。

それは、二十世紀と言う梨だそうである。

かじると甘い果汁が頬を伝う、なんと美味しい果物であろうか。

私は、この時始めて二十世紀梨を知り、いっぺんに大好物になったのであります。

峠

倉吉からの帰路は、上井駅から山陽本線で米子まで行き、ここで伯備線に乗り換える。

米子駅を出発して列車は、中国山脈の山間部に入る。

しばらくして列車が上石見駅まで来ると、車掌が終点ですと言う。

当時は、鳥取県と岡山県の県境である上石見駅と新郷(にいざと)駅の間は

列車が走らないのである。

それぞれの駅で、列車は折返し運転をしているのである。

しかたなく、母と私は中国山脈の谷田峠を歩いて越えるしかないのである。

早秋の爽やかな高原のそよ風を身に受け、人影の全く無い、思ったより明るい山道をただ二人で歩く。

上り坂が続くので汗が出て、息が切れる。

二人は、リュックサックを背にして、休みながら歩く。

頂上近くの木陰で憩い、そこで昼食をとる。

小谷家で準備してくださった、白米のおにぎりと梨である。

母と二人で、感謝をしながら食べるおにぎりの味は、格別である。